【曲作りをもっと面白く】をコンセプトにお届けしたこのシリーズ。

最終章はより楽曲的にするために曲の構成を考えてみました。

曲の構成を考える

ではまず完成形をYouTubeの方へ公開してますのでまずそれをご覧ください。

いかがでしょうか!?短い曲ですがそれなりにまとまっていると思います。では少し解説してみます。

カウント→イントロ

アイクロアレンジャーで今回はほぼ手を加えずに作りました。これにてマイクロアレンジャーの実力が分かろうというものです。

最初に曲がはじまる前にカウントを入れています。これ、実はマイクロアレンジャーのフィルパターンを応用したもので、コードを与えないとドラムだけの演奏となります。今回はこのドラムフィルをカウント代わりに使ったということです。なにか楽器を追加するにもカウントがないとやりづらいですから、マイクロアレンジャーの場合は、このような使い方が行えますの。

イントロは四小節です。今回、KEY=Cですので、イントロにもCを指定しています。長さは四小節です。マイクロアレンジャーのイントロパターンを今回、そのまま使いました。

曲の構成

今回は以下のような構成にしてみました。

カウント→イントロ→Aメロ→Bメロ→サビ→Bメロ→間奏(Bメロを使用)→Aメロ→Bメロ→サビ→Bメロ→エンディング

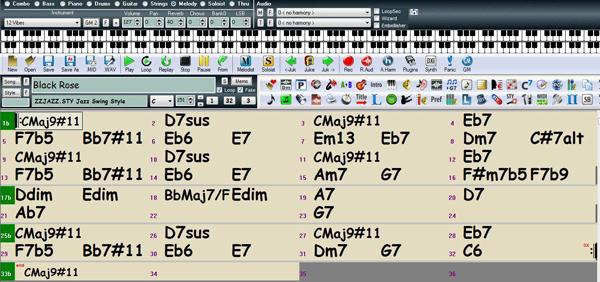

Aメロ、Bメロ、サビのコード進行は動画にもスーパーで表示してますので、そちらも参考にしてください。もう一度、動画をみてみましょう!

再度、各パーツのコード進行

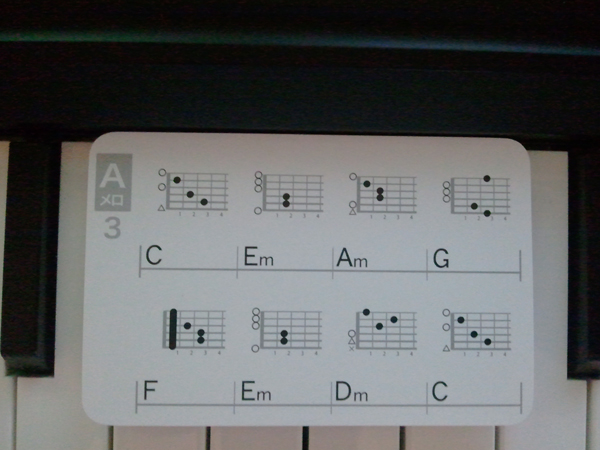

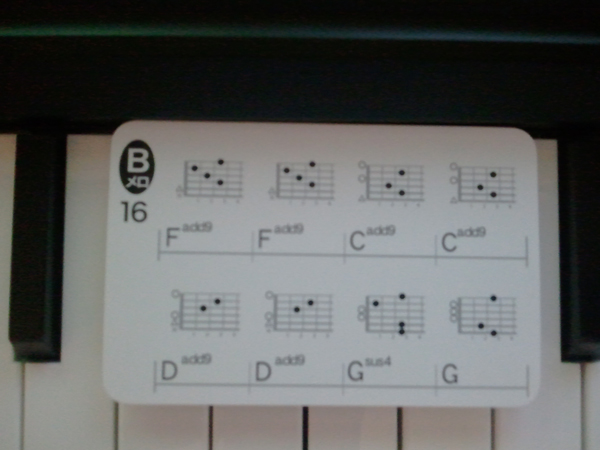

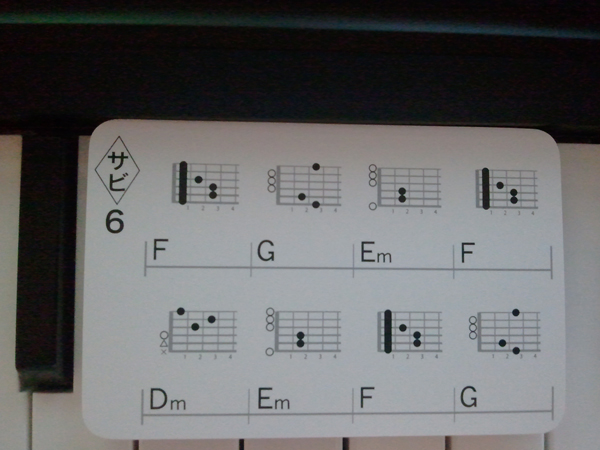

Aメロ、Bメロ、サビのコード進行は以下の画像の通りです。

メロディを考えましょう

曲づくりのアプローチは人によってもさまざまでしょう。ただこうしなければならない!という約束事はありませんので、今回のようにコード進行を先にきめ、構成を考え、アレンジもやって最後にメロディを乗せていくという方法も全然ありだと思います。

マイクロアレンジャーで一度作っておけば、スタイル変えることも簡単にできますし、パーツ(Aメロ、Bメロなど)の入れ替えや追加も行えますので、より自由な作曲が出来るというものです。

C-Deck1を使ってまずは理論はおいておいて曲作りの面白さを堪能して頂ければ幸いです。作曲が面白くなれば、自然と理論を学ぼうとなるハズです。最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。